皆さん、こんにちは!柴又の歴史も研究しているRIKISEIです。今回は、皆さんがまだ知らないかもしれない、柴又帝釈天の魅力について、じっくりとお話しさせていただきます。外国人観光客の皆さんにも、日本の古き良き文化や人情に触れていただける、とっておきの場所です。

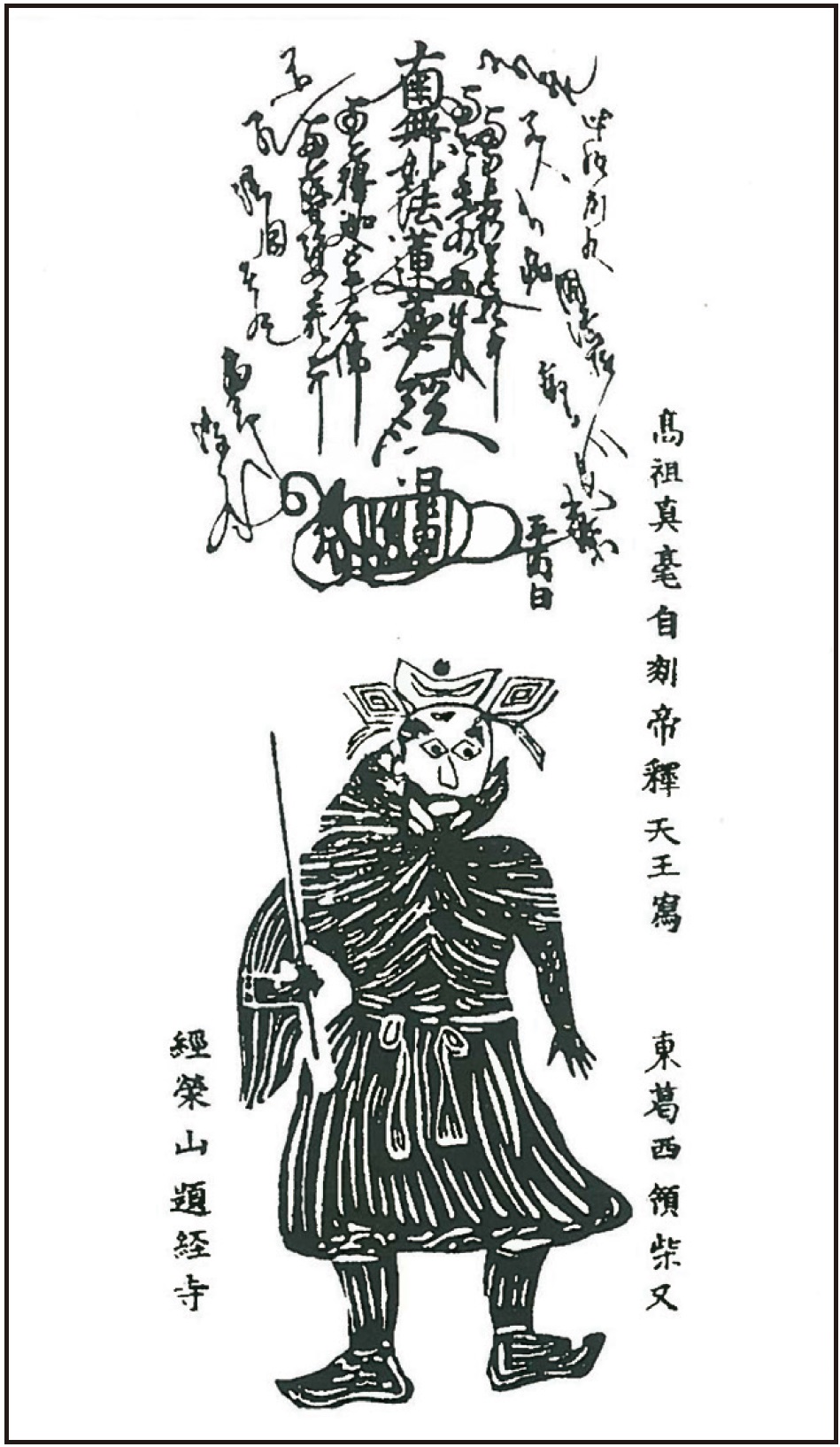

帝釈天王(たいしゃくてんのう)とは、仏法を守護する神の一尊で、梵天とともに仏教の二大護法善神とされます。元はインド神話の武勇神「インドラ」が仏教に取り入れられたもので、雷を司る神とされています。三十三天(?利天)の主であり、四天王を部下に従えて世界を守護しています。( 画像は https://www.city.katsushika.lg.jp/history/history/2-3-3-132.html より引用)

Hello everyone! My name is RIKISEI, and I am also researching the history of Shibamata. This time, I would like to talk at length about the charms of Shibamata Teishakuten that you may not know yet. It is a great place for foreign tourists to experience the good old culture and humanity of Japan.

Taishakuten-O is one of the deities who protect Buddhism and is considered, along with Brahma, to be the two most protective benevolent deities of Buddhism. Originally, “Indra,” the warrior god of Indian mythology, was incorporated into Buddhism, and is regarded as the deity who presides over thunder. He is the lord of the 33 heavenly bodies (? He is the lord of the 33 heavenly bodies (?) and protects the world with the Four Heavenly Kings under his command.

柴又帝釈天って、どんなところ?

柴又帝釈天(しばまたたいしゃくてん)は、東京都葛飾区柴又にある日蓮宗のお寺です。正式名称は「経栄山題経寺(きょうえいざんだいきょうじ)」といいます。「帝釈天」という名前で親しまれていますが、これは本尊である帝釈天王に由来しています。

このお寺の魅力は、なんといってもその「下町情緒」にあります。都心から電車で少し足を延ばすだけで、まるで昭和時代にタイムスリップしたかのような、温かい雰囲気に包まれるのです。

なぜ「隠れた名所」なのか?

「柴又帝釈天」と聞くと、「男はつらいよ」の舞台として、日本人なら多くの方がご存知かもしれません。しかし、外国人観光客の皆さんにとっては、まだまだ知られていない「隠れた名所」と言えるでしょう。

この場所の本当の魅力は、単にお寺を参拝するだけでなく、その周辺の「柴又参道」や、そこで働く人々の温かさ、そして地元の人々に愛され続けている食文化にこそあるのです。今日は、そんな柴又の奥深い魅力を、皆さんに余すところなくお伝えします!

訪れる前に知っておきたいこと

1. アクセス:意外と簡単!

柴又帝釈天へのアクセスは、都心からのアクセスも良好です。

-

京成電鉄「京成金町線」柴又駅:

- 上野駅・浅草駅から京成線に乗り換え、約20〜30分。

- 柴又駅を降りると、すぐに帝釈天への参道が広がっています。

-

北総鉄道・都営浅草線・京成高砂駅からの乗り換え:

- 高砂駅で京成金町線に乗り換えるルートも便利です。

ポイント:

- 駅からの距離: 柴又駅から帝釈天までは徒歩で約5分ほどです。道なりに進むだけで迷うことはありません。

- 切符: SuicaやPASMOなどのICカードが利用できます。

2. 服装:快適さが一番!

- 季節に応じた服装: 日本は四季がはっきりしています。訪れる季節に合わせて、 Tシャツや薄手の長袖、コートなどを準備しましょう。

- 歩きやすい靴: 参道散策や境内を歩くことが多いので、スニーカーなど歩きやすい靴がおすすめです。

- お寺ですので: 露出の多い服装は避け、敬意を払った服装を心がけると良いでしょう。

3. 費用:リーズナブルに楽しむ!

- 参拝: 帝釈天の境内への入場は無料です。

- 邃渓園(すいけいえん): 境内の奥にある美しい日本庭園「邃渓園」は、300円で拝観できます。

- 食事・お土産: 参道には様々なお店があり、食べ歩きや食事、お土産代として、1人あたり3,000円〜5,000円程度を見ておくと良いでしょう。お腹いっぱい美味しいものを楽しめます!

柴又帝釈天の歴史と見どころ

1. 帝釈天題経寺:心安らぐ本堂と彫刻

柴又帝釈天は、約700年以上の歴史を持つ古刹です。

- 本堂: 荘厳な本堂には、日蓮聖人が彫られたとされる帝釈天王像が安置されています。静かな空間で、心を落ち着けて参拝しましょう。

- 彫刻: 題経寺の最大の見どころは、「木遣り(きやり)の彫刻」と呼ばれる、精緻で力強い彫刻群です。本堂の周りを彩るこれらの彫刻は、仏教説話や日本の伝説が題材となっており、その細工の美しさに圧倒されることでしょう。特に、方丈(ほうじょう)の「十二ヶ月の草花」の彫刻は圧巻です。

2. 邃渓園(すいけいえん):都会のオアシス

本堂の裏手にある「邃渓園」は、昭和53年に造営された比較的新しい日本庭園ですが、その美しさは訪れる人々を魅了します。

- 静寂な空間: 池泉式(ちせんしき)の庭園で、四季折々の草花や緑が美しく配置されています。都会の喧騒を忘れさせてくれる、静かで落ち着いた空間です。

- 写真撮影: 写真撮影にもぴったりな、風情あるスポットです。

3. 柴又参道:活気あふれる「東京の昭和」

帝釈天へと続く約200メートルの参道は、柴又のもう一つの顔です。

- レトロな雰囲気: 昔ながらの団子屋、甘味処、土産物屋が軒を連ね、歩いているだけで楽しい気分になります。

- 「男はつらいよ」の世界: 映画のロケ地としても有名で、寅さんの銅像や記念館(「寅さん記念館」)もあり、映画ファンならずとも楽しめます。

- 食べ歩き天国: ここでしか味わえない、出来立てのお団子や草餅をぜひ味わってみてください。

地元民が愛する!柴又グルメ&お土産

柴又に来たら、絶対に外せないのが、この土地ならではのグルメとお土産です。

1. 葛飾名物!草だんご

- 老舗の味: 柴又といえば、なんといっても「草だんご」。よもぎの風味が豊かな、素朴で優しい味わいです。

- おすすめ店:

- 亀屋: 創業100年以上の老舗。もちもちとした食感と上品な甘さが特徴です。

- 松坂屋: こちらも老舗。つぶあんの甘さとのバランスが絶妙です。

- 楽しみ方: 参道にはたくさんの団子屋さんがあります。食べ比べも楽しいですよ!

2. 粋な味!天ぷら・うなぎ

- 老舗の味: 柴又には、昔ながらの天ぷら屋やうなぎ屋も多くあります。

- 川千家(せんちや): 江戸前うなぎを炭火でじっくり焼き上げた、絶品のうなぎが味わえます。

- とらや: 昔ながらの定食屋で、美味しい天ぷらやうな重が楽しめます。

- ランチに最適: 参拝の前後のお食事にぴったりです。

3. お土産の定番!

- 団子・お菓子: 草だんごはもちろん、どら焼きや羊羹なども豊富です。

- 「男はつらいよ」グッズ: 寅さんグッズは、ユニークなお土産として喜ばれます。

- 和雑貨: 手ぬぐいや扇子など、日本の伝統工芸品も手に入ります。

知っておくともっと楽しい!柴又の豆知識

- 「柴又」の由来: 昔、この辺りに「柴(しば)」という木が生い茂り、そこから「柴又」と呼ばれるようになったという説があります。

- 「男はつらいよ」と帝釈天: 映画の冒頭シーンで、寅さんが帝釈天の参道を歩く姿が印象的です。この映画のおかげで、柴又の知名度は全国区になりました。

- 地域との繋がり: 柴又帝釈天は、地域の人々にとって、ただのお寺ではなく、生活の一部のような存在です。お祭りの日などは、地域全体がお祝いムードに包まれます。

まとめ:柴又帝釈天で、日本の心に触れる旅を

柴又帝釈天は、単なる観光地ではありません。そこには、日本の古き良き文化、人々の温かさ、そして美味しい食べ物が息づいています。

都心の喧騒から離れて、ゆったりとした時間を過ごしたい方、日本の伝統的な雰囲気を味わいたい方には、ぜひ訪れていただきたい場所です。

外国人観光客の皆さん、この「隠れた名所」で、きっと忘れられない日本の思い出を作ることができるはずです。ぜひ、柴又の温かさに触れてみてください。

また、地元の人々も知らないような、さらにディープな柴又の魅力があれば、ぜひ私にも教えてくださいね!

それでは、また次の記事でお会いしましょう!

コメント